ご自宅でお子さんと一緒に過ごすために、ご利用できるさまざまなサービスがあります。サービスには市区町村独自のものもあり、お住まいの地域によって利用できるサービスが異なることも多いです。また同じ地域にお住まいでもお子さんの年齢や状態、世帯の所得状況等で利用できるサービスが違うこともあります。

そのため、「自分の子ども(家)の場合は何が利用できるのかな?」ということを、お住まいの市区町村の「子育て支援」や「障がい福祉」の窓口でご相談されることをおすすめします。各窓口では、お子さんの病気や障がいの状況から、家で生活をするために必要な社会資源の情報提供をしてくれたり、各サービスを利用する上での申請窓口になっていたりします。

訪問看護

ご自宅に近隣の訪問看護ステーションから看護師が定期的に訪問し、お子さんの様子の確認や、胃ろうのケアや吸引、入浴介助などのサポート、心配事の相談にのってくれます。利用頻度は、基本的には週3回まで、1回60~90分になりますが、医療ケア(在宅酸素、胃ろう、吸引、人工呼吸器など)が重なっているお子さんは、2つのステーションにお願いし、週5回など利用される方もいます。

訪問リハビリ

訪問看護ステーションに在籍しているPT(理学療法士)、OT(作業療法士)、ST(言語聴覚士)といったスタッフが支援してくれる場合が多いです。身体を動かすことや動作練習だけでなく、その基礎となる呼吸ケアや、摂食嚥下のトレーニングもリハビリテーションの対象になります。

訪問診療

「第一のかかりつけ医」として、医師が定期的に(主に2週間に1度)に訪問し、治療・健康管理・診療材料の管理等を行うものです。また、定期訪問に加え、緊急時には必要に応じて臨時往診も行います。転倒や寝たきり予防、肺炎や褥瘡(床ずれ)などの予防、栄養状態の管理など、予測されるリスクを回避し入院が必要な状態を未然に防ぐ役割も担ってくれます。

医療的ケア児等コーディネーター

医療的ケア児等コーディネーターは、保健、医療、福祉、子育て、教育等の必要なサービスを総合的に調整し、医療的ケア児等とその家族に対しサービスを紹介するとともに、関係機関と医療的ケア児等とその家族をつなぐ役割を担っています。

神奈川県内:「かながわ医療的ケア児支援センター」

相談支援事業所

障害福祉サービス等利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援等、障害のある方たちの全般的な相談支援を行ってくれます。生活上の多岐にわたる困りごとについて相談ができ、放課後等デイサービスや児童発達支援などの通所支援やその他の障害福祉サービスの利用のための情報提供や利用計画の作成といった支援を受けられます。

居宅介護(ホームヘルプサービス)

ご自宅にヘルパーが訪問し、食事や入浴、排泄などの介護をお手伝いしてくれます。また外出時の介助も可能であり、通院時の介助にヘルパーを利用されている方もいらっしゃいます。ご自宅のお風呂に入ることが困難なお子さんの場合、訪問入浴車がご自宅まで来て介助員による入浴サービスを受けることができます。

児童発達支援センター・療育センター

遊びや作業を通して日常動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練を受ける場所となっています。乳幼児期から18歳未満の障がいのあるお子さんが対象です。施設によっては、医師やリハビリ療法士などから専門的な訓練や指導を受けることができます。

放課後等デイサービス

主に就学している6歳から18歳の障害のあるお子さんを対象として、放課後や夏休みなどの長期休業日に生活能力向上のための訓練および社会との交流促進等を継続的に提供する場になっています。

短期入所・日中一時支援

障がいがあるお子さんを介護されているご家族の方が、さまざまなご事情により一時的に介護できない場合、一時的にお子さんが過ごせる場所になります。お子さんには日中活動の場が提供され、ご家族にとっては休息の時間ともなり、介護の負担軽減を図る目的もあります。

福祉タクシー・福祉有償運送

日常的に車椅子を利用されているお子さんの場合、公共のバスや電車での移動が難しいことも多いようです。そんな時、リフト付車両を利用することができます。費用はおおむね一般タクシーと同じですが、手帳による割引や、自治体によってはタクシー料金よりも安く利用できる場合もあります。

ご自宅に帰る準備には何が必要でしょうか?

ご自宅に帰る準備でとても大切なこと、それはお子さんを迎えるご家族の「お気持ち」だと考えています。退院が決まって嬉しいと思う反面「看護師さんと同じようにケアをする自信はないな」とか、「昼間一人でこの子を看るのは心配だな」などいろいろなお気持ちを抱いていることと思います。でも、どうぞご家族自身の中に抱いているそのお気持ち・思いを否定しないで大事にしてください。いろいろなことを不安に感じたり戸惑われることはとても自然なことです。そしてその思いをどうぞ病院のスタッフに伝えてください。

お父さんやお母さんが心配や不安に思っていることを、病院のスタッフも一緒に考えていくことが、ご自宅に帰るための“はじめの一歩”だと思います。きっと、お父さんやお母さんが少しでも安心できることは、お子さんが安心してご自宅に帰れることにもつながります。少しでも安心できる環境づくりは、とてもとても大切なことだと思っています。

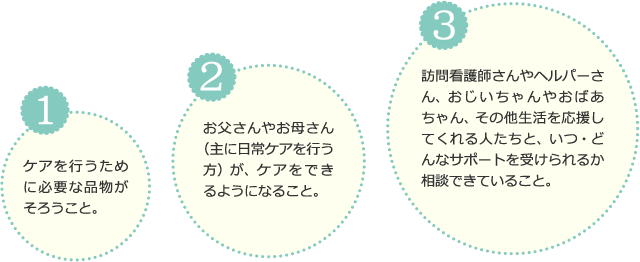

具体的な準備としては大きく分けると3つあります。

その他にも、通院時の交通手段や緊急時の対応など、ご家族同士または病院のスタッフと確認をしておくことが必要なこともあります。でも全部がきちんと決まっていなくても大丈夫です。家で生活をしながら試行錯誤のなかから、お子さんとそのご家族らしい生活スタイルができあがるのかなとも思っています。

ご自宅に帰ることをお手伝いしてくれる人たち

多くの病院に退院準備をお手伝いしてくれる医師・看護師・その他コメディカルスタッフとソーシャルワーカーがいます。

病院では、お父さんやお母さんのお気持ちをうかがいながら、ご家族とともに考え、ご自宅でのケア方法や利用可能なサービスの情報を教えてもらうことができます。

また病院からお住まいの地域の訪問看護師さんや保健師さんとも連絡を取りながら、少しでも安心できる療養環境づくりのサポートを受けることができます。

ご自宅に帰られてからは、地域に保険師やケースワーカー、相談支援専門員と呼ばれる人たちがいます。お住まいの地域で利用できるサービスや手続き方法などさまざまな情報を教えてくれることと思います。実際に、訪問看護師さんやヘルパーさんなどがご自宅にサポートに来て、お子さんのケアを行ってくれます。

そのほかにも、訪問診療医・理学療法士・作業療法士・訪問歯科診療医・訪問薬剤師・ボランティアさんなどさまざまな方にお手伝いをしてもらっている方もいます。

具体的にご自宅で生活するために必要なもの

診療材料品

診療材料品

吸引や経管栄養をはじめとする医療的ケアにチューブやシリンジなどが必要な場合には、かかりつけの医療機関にご相談ください。

日常生活用具

日常生活用具

車椅子、特殊寝台、吸引器などの購入は、身体障害者手帳やほか福祉制度を利用することで購入費用の助成が受けられることがあります。

人工呼吸器や在宅酸素

人工呼吸器や在宅酸素

これらの器機がご自宅でも必要なお子さんは、専門の業者がご自宅に設置してくれます。